7 古墳の発生と森

森町での古墳築造は、5世紀も終わりに近づいたころに始まる。東国(とうごく)古墳、堤田(つつみだ)古墳、西脇(にしわき)1号墳の3基の前方後円墳は、このころに造られたのであろう。

前方後円という形の 墳墓 ( ふんぼ ) は、4世紀ごろに大王や豪族達によって築かれたのが始まりである。巨大な前方後円墳を築き、盛大な葬儀をとり行うことによって、民衆にその権力を誇示したのである。

森町の3基は、いずれも 墳丘 ( ふんきゅう ) の長さが30メートル以下で時期的にも新しいが、園田・一宮・森の各地域に散在していることから、それぞれの地域に勢力をもっていた 首長 ( しゅちょう ) の墓ととらえられる。これ以降、 井谷ノ谷 ( いやのや ) 2号墳、 逆井 ( さかさい ) 京塚 ( きょうづか ) 古墳などのように、遺体をじかに墳墓におさめる方式( 直葬 ( じきそう ) )の円墳があいついで造られた。

6世紀になると社会が変質し、古墳を造る人が多くなった。それとともに古墳は小型になり、死者をおさめる部屋(玄室(げんしつ))に、横の通路(羨道(せんどう))から出入りできる横穴式の構造へと変わる。これには、石で造った横穴式石室(よこあなしきせきしつ)と、丘陵の斜面を掘り込んで造った横穴との2つの方式があるが、森町ではこの両方が用いられた。

いち早く造られたのは崇信寺(そうしんじ)10号墳である。片袖式の横穴式石室を採用し、袋井市域の首長墓・大門大塚古墳とほぼ同じ6世紀中ごろに造られた。ここから出土した金銅製(こんどうせい)馬具(ばぐ)などの優秀な副葬品は、葬られた人物が、森町全域に影響力を持った首長であることを物語っている。

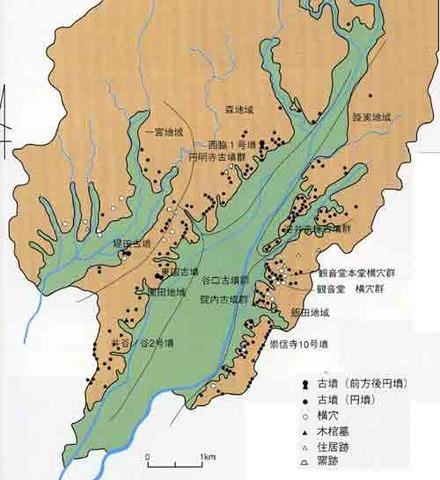

図−10 古墳時代の遺跡分布図

(1) 逆井 ( さかさい ) 京塚 ( きょうづか ) 古墳の副

変形(へんけい)獣文鏡(じゅうもんきょう)(左)・馬鐸(中)・銅訓(右)のほかに鈴杏葉・鹿角(ろっかく)装刀子・玉類などが出土している。 豊富な副装品は、首長の墓であることを物語っている。

(森町睦実 個人所蔵)

(2)逆井京塚古墳

墳丘径20メートル(推定)の円墳。 主体部は未調査であるが、木棺直葬か、もしくは簡略な粘土槨と考えられる。

(森町睦実)

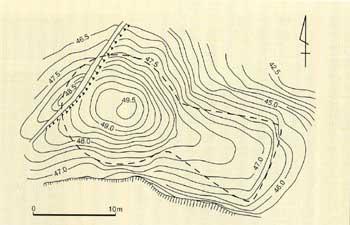

図−11 東国古墳墳丘測量図

全長27メートルの前方後円墳で、丘稜の先端に前方部を東に向けて造られている。 前方には、太田川の沖積(ちゅうせき)平野が広がる。

(森町円田)

(3)奥谷田遺跡の出土遺物

木棺墓から須恵器(すえき) ・ 鉄斧 ・ 刀子(とうす)が出土している須恵器は、森町で古墳の築造が始まる5世紀後半のものである。

(森町中川)

(4)奥谷田遺跡の木棺墓

土壙の中に割竹形木棺を納めている。 古墳の主体部と同じ構造であるが、墳丘を持たない墓である。

(森町中川)

(5)崇信寺10号墳の馬具

副葬されていた f 字形鏡板 (上) ・ 鈴杏葉 (下左) ・ 辻金具(下右) などの金銅製の馬具は、精巧な造りで首長の墓にふさわしい。このほか剣 ・ 直刀 ・ 鉄鏃(てつぞく) ・ 刀子(とうす)・玉類が出土している。

(森町飯田)

(6)崇信寺10号墳石室

片袖式で、横穴式石室導入期のものである。石室の全長は6メートルで、さらに長さ6メートルの墓道が続く。墳丘は、径20メートルを測る円墳である。

(森町飯田)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日