25 近世森の宗教

近世森地域の宗教的基盤をなすものは、小國神社を中心とする摂末社(せつまっしゃ)と神人(じにん)、蓮華寺を核とした天台寺院と僧侶、真言系の修験者(しゅげんじゃ)達、そして、大洞院や可睡斎を軸とした曹洞宗寺院と禅僧の活動であった。

一宮の本社・末社及びその神宮寺であった蓮華寺や蓮増院は、戦乱によって寺社領の減少や祭祀権の没収がなされた。その後、家康は、小國社に590石の朱印地を与えてその権威はかろうじて保たれたが、中世的組織は、寛文・延宝期を境に再編成されている。これは、「 諸社 ( しょしゃ ) 禰宜 ( ねぎ ) 神主法度」や「寺院法度」によるもので、蓮華寺の場合は、比叡山から東叡山(江戸寛永寺)の支配下に移された。また、一宮の 散在神人 ( さんざいじにん ) は独立し、直属の社家は神主鈴木氏の配下に置かれた。

飯田院内の当山派の修験(しゅげん)は、岩室寺や北遠の霊山から里に下り、遠州十八人組の飯田組を組織し、陰陽師(おんみょうじ)や万歳などの呪術師や遊芸集団も混在するなど、民間信仰の底辺を固め、現代の歴史文化に与えた影響は極めて大きい。特に、高平山遍照寺の大日如来の勧進は、彼等の旦那である遠州の東部や中部の広範な人々に拠るものである。

士峯宗山(しほうそうざん)は、家康の信望を受けた等膳(とうぜん)(可睡斎十一世)の高弟で、三河・遠州・駿河など、曹洞宗寺院を管轄する僧録司(そうろくし)可睡斎の十三世でもある。慶長17年には、駿府城において「天下曹洞宗法度」を下付され、信州や上方までこれを触れるなど、その支配力は大きい。宗山は、円田の全生寺に隠居し、中世曹洞禅(そうとうぜん)の中心大洞院はもとより、天台、真言系勢力の巻き返しを監視して、幕府の宗教政策の一端を担った。

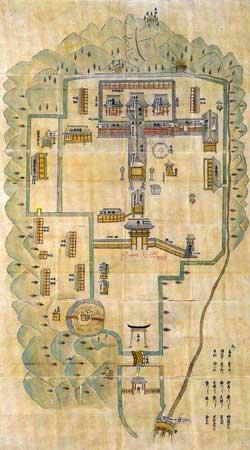

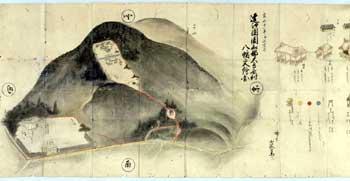

(1)小國神社絵図

江戸前期の様子を伝える絵図で、本殿は流れ造り、楼門や鐘楼・社僧関係のお堂などもあり、神仏習合(しゅうごう)当時の建造物がみえる。

(森町一宮 小國神社所蔵)

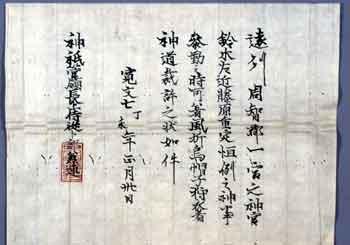

(2)神道 裁許状 ( さいきょじょう )

京都の吉田家に願い出て、神官であることを証明してもらうものであり、一宮では1667年(寛文7年)に神社直属の社家(しゃけ)が多額の費用を使ってこの許状を得た。

(森町円田 個人所蔵文書)

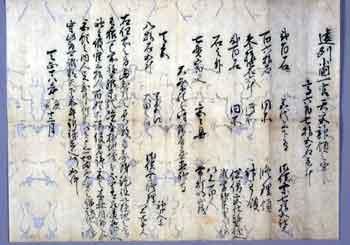

(3)豊臣秀吉朱印状写

豊臣系大名は、1590年(天正18年)12月に遠江国内に入部、多くの寺社領を没収したという。 小國一宮社は一国の鎮守であり、本末社僧にいたるまで、一括して寺社領が安堵されたようである。

(森町円田 個人所蔵文書)

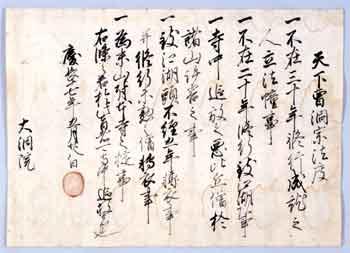

(4)天下曹洞宗法度

駿河城において宋山が拝載したという。 宛名は大洞院であり、僧録可睡齋の成立前段階の様子が知れる。

(袋井市 可睡齋所蔵)

(5)士峯宋山木像

宋山木像は、徳川家康の寄進によると言われるもので全生寺に残る唯一の尊像である。

(森町円田 全生寺所蔵)

(6)大鳥居八幡絵図

この絵図に1634年(寛永11年)の記載はあるが、その後の書写であろう。 絵図には、神主の館や社殿のようすが詳しくわかる。

(森町大鳥居 個人所蔵)

(7)崇信寺絵図

1791年(寛政3年)に描かれたもので、境内及び寺領山が詳しくわかる。 堂山は現在の墓地で、相堂寺は堂山から中飯田公会堂のある場所に移り、その後廃寺となった。

(森町飯田 崇信寺所蔵)

(8)竹林山南閣院南光寺の紫灯 護摩 ( ごま ) 檀

1818年(文化15年)に森町の旦那衆を勧進して構築され、修験道廃止令が下された後も奇跡的に残された。

(森町飯田 東組)

(9)守月山南鳳寺本堂

現在の金守神社。 京都醍醐寺三宝院配下にあり、江戸役所から紫灯護摩供が許されていた森町内の3ヶ寺の1寺である。 俗に十七夜と呼ばれ、飯田の守月家を廿三夜と称し、いわゆる月待(つきまち)講に由来する。

(森町森)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日