26 秋葉信仰と森町

秋葉山(秋葉寺(しゅうようじ)とその守護神・三尺坊大権現)が火防の神として有名になったのは、江戸時代に入ってからである。秋葉山は庶民だけではなく、武士の間にも信者を得ていた。武将たちは、刀剣などを奉納して戦勝を祈願したことであろう。一般庶民は、主として秋葉講(あきはこう)という組織をつくって秋葉山に代参し、家内(講中)安全と火災消除を祈念し、火防(かぼう)の御礼をもらってきて、講中で秋葉講お日待(ひまち)を行ったものである。秋葉講の講社の数は、盛時には全国で3万余を数えるほどあった。このころ森の町筋は大勢の秋葉道者(どうしゃ)でにぎわったといわれている。

秋葉信仰の 証(あかし)として目にとまるものに秋葉山常夜灯がある。 遠江(とおとうみ)各地の秋葉道(あきはみち) (秋葉山への参詣道)沿いに今も数多く残っている。 石だけのものから覆いをもつものなどいろいろある。時代が下がるにつれて手のこんだ立派なものになってきている。村人の手によって毎夜灯明がともされ、道行く人の便も図られた。また要所要所には秋葉山道しるべも立てられた。江戸講中が立てたものもあるが、個人が立てたものもある。苔(こけ)むし、風化したものもあるが、立てた人たちの心がしのばれる。

秋葉道は信仰の道としてだけでなく、生活の道、政治の道、経済・文化等の交易の道でもあった。森町村は秋葉道の中核的宿場として、人馬の継立て、生活用品の集散地、六斎市(ろくさいいち)(3と9の日、月6回の市)も開かれ、往還(おうかん)沿いは商家を連ね、旅籠屋(はたごや)も多かった。茶・古着商の活躍はめざましく、全国的に名を知られていた。

図−25 遠江国の街道・脇街道等の図

一般に秋葉街道と言えば、秋葉山に通じる道のことであり、上の図に記されないものも多くあった。江戸時代後期には、道者の通る街道が固定化したようで、掛川〜森〜三倉〜坂下〜秋葉山へ通じる街道は日傘で道に日が当たらぬ程の往来があったといい、俗謡に「森の横町なぜ日が照らぬ 秋葉道者の笠のかげ」と伝えられている。道標や常夜灯は、いたる所に置かれ、これを目じるしにして旅人が通過していった。 本宮山越えの秋葉道は険しい山が続いたので難儀をしたことが、高山彦九郎の日記(『甲午春旅』)に記されている。 (森町 個人所蔵)

表−9 森町村の生業別家数表

| 生業 | 家数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 百姓 | 141 | 39.4 |

| 商人 | 149 | 41.6 |

| 旅籠屋 | 24 | 6.7 |

| 諸職人 | 40 | 11.2 |

| 医師 | 2 | 0.6 |

| 座頭 | 2 | 0.6 |

| 計 | 358 |

(1)秋葉山の図

坂下から山頂にかけては雲がかかり距離が省かれている。 (森町天宮 個人所蔵)

(2)秋葉山常夜灯

元は、蓮華寺の出先にあったが、蓮華寺安住院の下に引移したものである。 内部の常夜灯籠は瓦製で、1813年(文化10年)のヘラ書きがみえ、サヤ堂は再建されたものである。 町内に残るサヤ堂の設計は、切妻(きりづま)や美濃甲の破風(はふ)のものがほとんどで、浜北市に残る宝形造りや入母屋のものは残存しない。 各村々に一基は建てられていたが、昭和19年の東南海地震で大破したところが多い。(森町森 大門)

表−10 森町域に現存する秋葉山常夜灯の分布表

| 形態 | 建立地 |

|---|---|

| 堂入(13) | 下飯田、東組、鴨谷、大門、城下、薄場、草ヶ谷、中田、赤根、宮代東、大鳥居、黒石、西俣 |

| 灯籠( 7) | 北戸綿、谷川、粟倉(岳進)、米倉、鍛冶島、黒田、三倉(大府川) |

| 残片( 3) | 西組、上橘、粟倉(八雲神社) |

表−11 森町域に現存する秋葉山道標の分布表

| 建立者 | 建立地 |

|---|---|

| 江戸講中(4) | 下宿(森川橋たもと)、黒石、黒田、田能 |

| 個人(11) | 上飯田(3)、戸綿(歴史民俗資料館前庭に移転)、天宮・万正寺入口、天宮大上、橘・大洞院前、上橘、谷中(歴史民俗資料館前庭に移転)、宮代・小國神社宮奥、乙丸花立 |

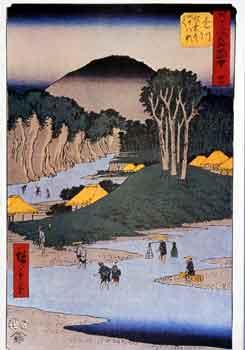

(3)四十八瀬渡り

三倉川のことを四十八瀬川と呼び、一ノ瀬から四十八回瀬を渡って犬居に向かった。(森町天宮 個人所蔵)

(4)天宮万松寺口道標

天宮大上は、信州街道の古道である。(森町天宮)

(5)入船亭座敷と廊下

城下のみなとやは、今も残る旅の宿である。 (森町城下)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日