32 昭和経済恐慌下の森町

森町地域は林業の村を抱え、他方では畑作を含む水田も多く存在する農山村地域という性格をもっていた。さすがに大正後期になると、林業経営も低迷し、かつてのような商工業物資の集散地としての役割も低下を始めていた。このため宿場町としての活発さも失われていった。しかも川を利用する運輸もその役割を鉄道などの陸上交通に取って代わられた。昭和経済恐慌は、1929年(昭和7年)秋のニューヨーク株式市場の大暴落がその合図となり、日本の命綱であった生糸のアメリカ向け輸出の破綻がきっかけとなり、特に農業地域では約10年にも及ぶ農村不況の淵に苦しんだ。製糸業、綿糸紡績業のほかほとんどの工業分野が恐慌に陥った。

第一次世界大戦後のバブルに酔いしれていた金融機関の整理も、

1927年(昭和5年)に立法化された銀行法によって、大規模に振興し、図に示したように、森町銀行や飯田銀行、天宮銀行などの零細(れいさい)銀行の整理と合併が行われる一方、小学校教員給与の引き下げ、教員定数の切り下げ、学級定数の削減などが行われた。この不況を克服するために、人々は米作や生糸に頼るだけではなく、次郎柿、菜種、レンゲ草などをはじめ、花卉(かき)、野菜など現金作物に取り組んでいった。政府も「副業奨励」政策を推進したのである。もっともこれらの政策ではとうてい不況に抗(こう)することはできず、時局匡救(じきょくきょうきゅう)事業、農山漁村経済更生運動などの補助金政策による農道、水利事業等を取り組むことで、地域の労働力を雇用するなどの対応もなされた。

(1)現在の太田川

(森町戸綿)

(2)太田川築堤及び用水工事

上川原での堤防・用水負請工事の風景

(森町教育委員会所蔵写真)

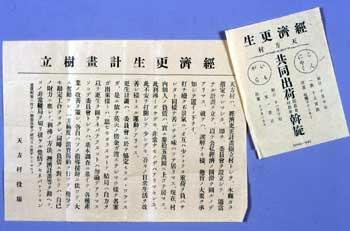

(3)天方村経済更正計画書

山村の天方地域では、昭和恐慌の打撃を大きく受け、質素倹約を掲げてこの難局を打開すべく計画書が作成された。

(森町鍛冶島 個人所蔵文書)

(4)農村救済事業の記念石碑

森町の大門地区農会によって行われた土木工事を記念したもの。

(森町立歴史民族資料館保管)

図-27森町地域の銀行の移り変わり

銀行の移り変わり

- 1882年(明治15年)12月森町銀行(森本町大石徳太郎)

- 1883年(明治16年)6月飯田銀行(飯田市場村松孫平)

- 1930年(昭和5年)5月中和銀行

- 1937年(昭和12年)3月静岡三十五銀行

- 1943年(昭和18年)3月静岡銀行

- 1897年(明治30年)4月天宮銀行(下飯田村松五郎馬)

- 1942年(昭和17年)4月遠州銀行

- 1943年(昭和18年)3月静岡銀行

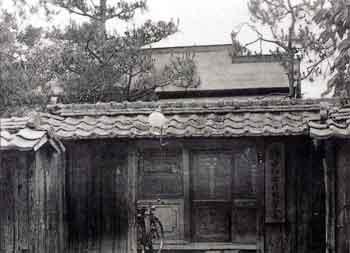

(5)飯田銀行

飯田市場村松孫平家の南西の角に設けられた。

その後中和銀行飯田支店となり、上の写真は当時の玄関である。

(森町教育委員会所蔵写真)

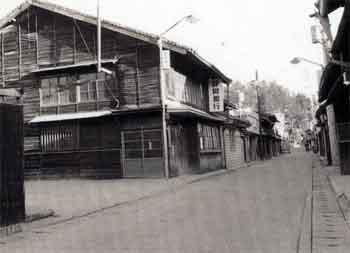

(6)天宮銀行

天宮本丁の野口小太郎家が店となった。

野口家は露国と貿易をした大商家である。

この写真は、合併によって静岡銀行となってからのものである。

(7)三嶋神社 御輿 ( みこし )

松井・大石両氏などが中心となって造営したもので毎年祭の巡行をしている。

(三嶋神社所蔵)

(8)松井善平氏

昭和7年、時の町長松井は、町内の職人救済のために森の祭の祭具や御輿を作らせ、自ら費用を寄進して町の振興を図った。

(9)御渡り

先導は森警察署長である。

(森町教育委員会所蔵写真)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日