30 鈴木藤三郎と地域の産業社会

森町は、古くから信州街道の中継地であり、北遠の茶、古着商売などの商業の中心地であった。鈴木藤三郎は、森町の古着商に生まれ、養家の菓子商で苦心惨胆の末、氷砂糖の製法を発明した。いったんは茶商になろうとしたが、ある時、報徳の教えに目覚めた彼は菓子商に戻り、経済合理主義的な報徳の教えを実践し、みごとに利益を上げて、精製糖の生産会社を台湾まで進出させるなど、製糖業界の発展に寄与した。彼は、そのほか、塩・醤油などの新しい製法を発明し事業を盛り上げた。

日清戦争直後の1896年(明治29年)7月から97年5月まで、砂糖製法技術の習得のためにヨーロッパ視察旅行に出かけて、

「米欧旅行日記」に記している通り、現地で関連する機械製作技術を獲得し、日本の産業革命のリーダーの1人となった。彼が取得した特許件数は159件にのぼり、機械の豊田佐吉とともに「発明王」(特許王)と呼ばれた。

東京に居を移してから郷土森町などの商工業発展のために、周智郡実業会と駿東郡実業会を組織してそれぞれの会長となった。この事業者団体の結成は全県に先駆けてのものであった。東海道線佐野(さの)(裾野)駅ちかくに報徳思想による農場を経営、農業技術改良に取り組み、衆議院議員として2期、国政に活躍した。周智農林学校を地元の福川泉吾(せんご)とともに開設して、地域教育にも尽くした功績は大きい。

(1)鈴木藤三郎とその周囲の人々

左から新村里三郎・鈴木藤三郎・原田長三郎・野口清七・山田彦太郎、1882年(明治15年)、日光参拝記念撮影。新村は藤三郎に報徳精神を強く教えた人物である。 また原田は町会議員、野口は呉服問屋の主人であり生花をたしなむ文化人でもあった。

(森町森 個人所蔵写真)

(2)鈴木藤三郎写真

(森町教育委員会所蔵)

(3)向天方の茶畑

(平成10年5月3日撮影)

(4)森の茶出荷風景

新町にあった運送会社によって多くの茶を出荷するところである。 大正年間に刊行された 『静岡県と森の茶』 は、当時の茶商が出荷のために忙しさに追われている様子がよくわかる貴重な写真集である。

(掛川市教育委員会所蔵)

(5)日本糖業論

鈴木藤三郎が著したものである。

(森町教育委員会所蔵)

(6)敵兵に襲れる馬上の武将藤三郎

藤三郎の人生を数枚に分けて自筆したものである。

(森町立歴史民族資料館保管)

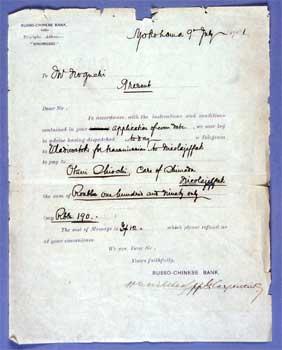

(7)露国渡航許可証

天宮の簿愚痴小太郎は塩鮭などの海産物輸入貿易の大店であった。

(福田町 個人所蔵文書)

特許主 鈴木藤三郎の特許技術

1898年(明治31年)~1913年(大正2年) 合計159件

氷砂糖製法・装置・醤油エキス製造のための液汁煮詰製造措置、醤油醸造法、製塩機、蒸気発生機、燃焼装置、乾燥装置、自動精穀機、蒸気缶、魚介煮詰等の汁液乾燥装置、養蚕室用暖炉、生糸乾燥装置、鰊枠揚装置など

発明の経路

氷砂糖−白糖製法−東京移転−鉄工部(外国機械依存の克服)−「日本糖業論」−衆議院議員(砂糖消費税反対)−醸造業への進出−在来業者の抵抗と債権者鴻池銀行の圧迫、尼崎工場の相次ぐ失火−製糖業からの脱却−乾燥装置の発明(1911年〔明治44年〕のみで41件)−「乾燥富国論」で日本醤油の失敗の償い−1911年、釧路に鈴木水産工場を設立(乾燥技術と煮沸技術の合体)「乾燥富国論」1911年(明治44年)「明治四十年・・日本醤油醸造株式会社ヲ創立シ(中略)二百年来旧慣ヲ墨守シタル本邦醤油醸造界ニ一大革新ヲ企テタリ。」しかしわずかに3年にして経営が行き詰まった。だが「予ノ発明ニ係ル醤油醸造方法及其装置ノ能力ニ対シテハ、昔日ノ確信毫モ衰ヘザルノミナラズ奮進ノ念更ニ倍加シ」たものの、関係者の賛同を得られなかった。広く日本の工業界を見渡せば、乾燥技術の未熟なために1か年にして1億円もの損失。そこで乾燥技術の革新を行おうとする、と所信を述べている。それは30年来取り組んできた蒸発技術の一環であるともいう。この乾燥装置の発明は、食糧方面だけではなく養蚕業の繭の乾燥にも使われた「特許鈴木式乾燥装置」

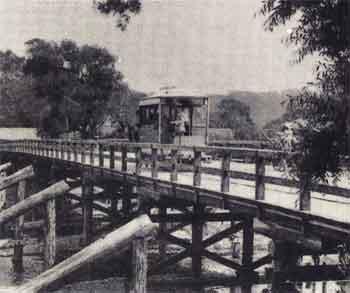

(8)秋葉馬車鉄道

(森町教育委員会所蔵写真)

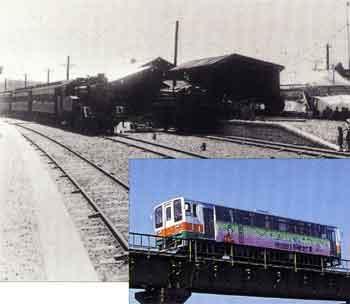

(9)二俣線の開通 (森町教育委員会所蔵写真)

(10)森川橋を渡る天竜浜名湖鉄道ディーゼル

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日