12 鎌倉時代の森

平安末期、遠江は源平勢力の攻防、後白河法皇などの王朝勢力の駆け引きの場として政治的な画策を受けた地域であり、一宮に熊野神(並宮王子社(なみのみやおうじしゃ))が祀られたこともそうした意味を含んでいるとみられる。

安田義定は、1180年(治承4年)富士川の合戦の直後遠江守護に任ぜられ、3年後の寿永2年には国司として国務を遂行し、在地の浅羽氏・相良氏の 平定 ( へいてい ) に努めていた。1188年(文治4年)には、義定が願主となり、 岩室寺血極谷 ( いわむろでらじごくだに ) (一宮大久保大屋敷か)で大般若経が書写された。また、源頼朝は、岩室寺で義定が 義経 ( よしつね ) 逃亡の手引きをしたのではないかと疑念を持つなど、当地が安田義定の勢力下の拠点に置かれていたことを 窺 ( うかが ) い知ることができる。

諸国一宮は、 在庁官人 ( ざいちょうかんじん ) や武士層の意志結果の場であり、幕府は一宮神事や法事に 流鏑馬 ( やぶさめ ) や相撲を奨励した。

現存する一宮の田遊びは、国内勧農のために修正会(しゅしょうえ)に行われた行事である。また、小國・天宮の舞楽は一国の一宮に欠くべからざるものとされ、遠江一宮の復興にも力が注がれた。

禅勝房 ( ぜんしょうぼう ) は、 熊谷直実 ( くまがいなおざね ) の説法を聴き、法然の浄土教に 帰依 ( きえ ) した蓮華寺第72代を継ぐ 傑僧 ( けっそう ) で、阿弥陀堂屋敷に 即身成仏 ( そくしんじょうぶつ ) した。この頃、森山には中原氏の屋敷跡や墓所があったことや、小國社が遠江国の鎮守一宮であったことが「大集経文集紙背文書」から理解される。このほか、円田郷には山名荘の領主山名七郎がいたと伝えられ、館跡から当時の 舶載 ( はくさい ) 青磁などが出土した。

飯田荘上郷の筥島(はこじま)・加保(かほ)(亀久保カ)・西俣は、山内首藤通茂(やまのうちすどうみちしげ)が地頭職(じとうしき)となり、飯田荘下郷にも、山内孫太郎などが所領をもっていた。

(3)安田義定父子の墓

鎌倉期の重量感のある五輪塔で、安田一族の墓も同所に祀られている。

(山梨市 霊光寺)

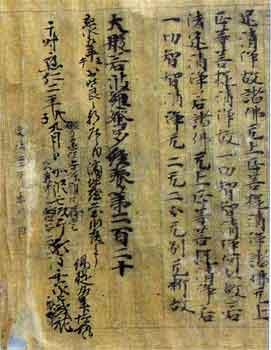

(4)大般若波羅密多経

遠江初代守護安田義定が領主となった。

(滋賀県 柳瀬在地講所蔵)

(5) 称名寺 ( しょうみょうじ )

金沢北条市の菩提寺で、森の蓮華寺に宛てた文書が「大集経紙背文書」となって伝来している。

(横浜市金沢区)

(6)武士の館の図

江戸時代に描かれたもので、水濠をめぐらした館の図である。

(個人所蔵)

図−19 森町域の荘園 ・ 公領推定図

現在の一宮・円田・草ヶ谷・森・天宮あたりが一宮の神領域であった。飯田荘は、上郷・戸和田郷・下郷の三郷からなり、三倉郷は国衙領、石河・中田・谷河も同様であったとみられる。

(8)禅勝房の入定 ( にゅうじょう ) 塚

1258年(正嘉2年)10月4日、寅の刻に生涯を閉じた。

(蓮華寺 阿弥陀堂屋敷)

表−5 六条八幡宮造営割当遠江御家人一覧

| 人名 | 貫文 | 備考(日付は主に「吾妻鏡」) |

|---|---|---|

| 野部介 | 6 | 磐田郡野辺郷=磐田郡豊岡村野辺敷地(分脈)南家工藤流 |

| 山名庄地領等 | 10 | 山名郡山名庄=周智郡森町円田大城戸粟倉明神神主家 |

| 赤佐左右衛門跡 | 5 | 鹿玉郡赤狭郷=浜北市赤佐 |

| 井伊介 | 3 | 参考=建久6・3・10、寛元3・1・9 引佐郡井渭郷=引佐郡井伊ノ谷 |

| 平宇太郎跡 | 4 | 周智郡平宇郷=袋井市平宇 |

| 佐野中務丞跡 | 4 | 佐野郡=掛川市 |

| 貫名左衛門入道跡 | 5 | 山名郡貫名郷=袋井市広岡上貫名・下貫名 |

| 西郷入道跡 | 3 | 佐野郡西郷庄=掛川市西郷 |

| 内田庄司跡 | 5 | 城飼郡内田庄=菊川町内田 |

| 東西谷五郎跡 | 3 | 山名郡=袋井市村松(医王山薬王院油山等) |

福田豊彦「中世成立期の軍制と内覧」一部補正 10名48貫文

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日