40 年中行事

お正月になると初詣に行って新しい年の平安を祈り、お雑煮をいただき、お年玉をもらって清らかな気持になる。15日は成人の日。以前はモッチィといって小豆粥(あずきがゆ)をカヤの箸(はし)で食べて風邪をひかないことを祈り、家を出た子供が実家に帰ってゆっくりする日であった。2月の節分には豆まきをする。以前は焼いたイワシの頭を家の入り口に刺し、竹竿の先にメカゴ(竹籠(たけかご))を吊(つ)るして魔よけとし、厄年の人がいる家ではナタ餅を搗(つ)いた。11月20日はオイベスコといって恵比須・大黒の絵像を祭ってケンチン汁を食べる。

このように、毎年同じような行事を行うことを年中行事といい、季節の変わり目や農作業の節目ごとに行ってきた。この日はゆっくり体を休め、ご馳走を食べ、気分転換をする日であった。

3月のひな祭り、5月の鯉のぼりと凧あげ、11月の七五三などは子供の成長を祈る行事であり、春秋のお彼岸やお盆などは亡くなった人を偲ぶ時である。初山・打ち初め(1月)、田植え後のサナブリ(6月)、収穫が近付いたころの秋祭り(10月)、収穫最中のイノコ (11月)、収穫後の地の神祭り(12月)などは、豊作祈願と感謝を兼ねていた。

七夕やお月見は星や月を愛(め)で、涅槃会(ねはんえ)や花祭りではお釈迦様を祭り、神送り、神迎えは家の神様を出雲(いずも)に送り迎えするというように、自然の厳しさと美しさを味わいながらも、農業を中心にした多忙な生活の中で、神や仏を心の支えにして潤いと喜びの時間を味わってきた。

(1)打ち初め

正月11日早朝、苗田にその家の男の人数に対して3株のイナギを起こし、ススキ2本に垂紙・松竹梅を立て、お米を半紙に包んで供えて豊作を祈る。 田へ出かけるのは家の男ばかりで、その年の恵方にならんだイナギを拝むのと同時に日の出もおがむ。

(森町谷中)

(2)目篭

節分には鬼がくるので、大きい目の篭を軒先にたて、その中にヒイラギ・ワラジ・カマなどをつるした。鬼はこれを見て退散するという。

(森町橘 平成6年2月)

(3)ほうこ様

幼女の晴着をきせて雛壇の前に座らせる。 子供の無事成長をお祈りする。

(森町飯田)

(4)端午の節句

長男の生誕を祝い、五月節句の記念撮影をしたところ。紙のこいのぼり、ブカ凧、母屋の前のオードに臼を出し、あり合わせの板の上に腰掛け、家長は胸に小さな鯉を付け、息子は晴着を着せて長男を抱いている。

(森町一宮 米倉)

(5)森の武家凧 (ぶかだこ)

5月3日~5日は、森の町中の若者衆(各社屋台社員)によって初節句を祝う凧あげが太田川の川原でおこなわれる。 この凧は、竹取りから色付けまで若者がおこなう。

(森町 森)

(6)七夕のお供え

森の町中は7月7日、農村域は8月7日におこなわれる。 家でとれた野菜と小豆飯を供え、オードには若竹に「七夕や机の上のあずきめし」などと書いて短冊をつるした。

(森町円田)

(7) 茅の輪 ( ちのわ ) くぐり

7月最後の日曜日、飯田の東組の八幡様では夏越えの神事がおこなわれ、カヤ・しの竹で作った輪をくぐって病気にならないように祈り、御幣(ごへい)や茅の輪を太田川に流す。

(平成10年7月26日)

(8)盆かざり

お盆には亡くなった方の霊が帰ってくるといい、どこの家でも祖先の位牌を仏壇の前に出してお祀りする。 ミソハギにススキの花、カワラケにはそうめんやおかゆを供える。

(森町一宮 平成10年8月14日)

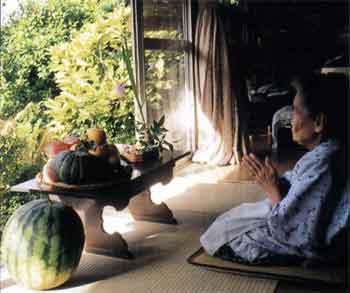

(9)おいべす講

11月20日、朝には甘酒、夜には魚やごちそうをあげ、両脇には葉付大根(写真は切ってある)を2本供えて台所の賄いがよいように祈り、商家では全売上金を供えた。

(森町森)

(10)地の神様

11月15日晩、新ワラで屋根を作り、アワジムスビの上に小豆飯と魚を供える。

(森町飯田)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日