18 豊臣系大名山内氏

1590年(天正18年)7月に小田原の北条氏が滅亡すると、徳川家康はその旧領関東に転封させられ、かわって東海地域にはいっせいに豊臣系大名が配置された。森地域は、掛川城主山内氏の領国ということではなかったが、山内氏が森地域の豊臣氏蔵入地の管理を任されたため、その支配下におかれることになった。山内一豊は早くから豊臣秀吉に仕えて戦功を重ね、5万石で掛川城主となり、その後2度の加増で、都合59,000石を領有した。

山内氏の領国支配で比較的実態がよくわかるのは、年貢収取 (しゅうしゅ) の問題である。1593年(文禄2年)の領国総検地で確定された村高を基準に、各村に年貢が 賦課 (ふか) されている。森地域はこの総検地は行われていないが、1597年(慶長2年)には森町村周辺ではおこなわれており、 豊臣氏蔵入地の年貢は、金納・米納いずれかの方法で、山内氏によって確実に上納されていたことがわかる。

その他では、まず寺領の寄進・安堵が注目される。在地にあって宗教的な影響力を有していた寺社の支配をはかろうとするもので、いずれも一豊の判物(花押を据えた文書)で発給されている。森地域では、高雲寺と蓮華寺の2か寺分が知られている。

つぎに注目されるのは、職人支配の問題である。重臣福岡忠勝が「鋳師(いもじ)大工衆」に与えた文書によれば、森の鋳物師大工は3名おり、彼らの屋敷分518坪は、金屋役銭の上納を条件に諸役の負担を免除され、鋳物専業職人としての勤めを果たしている。

(1)掛川城

山内一豊が入部して、本格的に築城された。(掛川市城内)

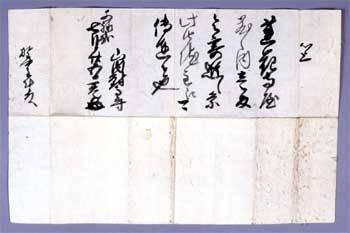

(3)山内一豊判物

山内氏の寺領安堵に関する文書は、現在6点確認されているが、これは蓮華寺にかかわるものである。(森町森 蓮華寺所蔵)

(4)八形山安住院蓮華寺

中世までは比叡山延暦寺の末であったが、近世は東叡山(とうえいざん)寛永寺の末寺となる。(森町森)

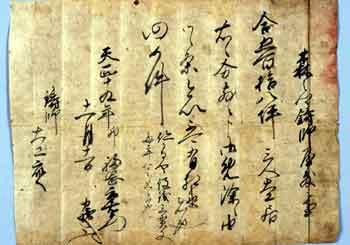

(5)福岡忠勝判物

山内家の重臣福岡忠勝が、鋳物師大工衆3人の屋敷分518坪について、諸役の負担を免除したものである。 (東京都 個人所蔵)

表−6 豊臣系大名入城一覧

| 居城 | 城主 | 入封・襲封年月日 | 前封地・入封石高 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 岡崎城 | 田中吉政 | 天正18年(1590年)10月 | 新封、5万7400石のち加増 | 慶長5年(1600年)筑後柳河へ転封 |

| 吉田城 | 池田輝正 | 天正18年(1590年)9月 | 美濃岐阜より15万2000石 | 慶長5年(1600年)播磨姫路へ転封 |

| 浜松城 | 堀尾吉晴 | 天正18年(1590年) | 近江佐和山より12万石 | 慶長4年(1599年)隠居 |

| 浜松城 | 堀尾忠氏 | 慶長4 年(1599年)11月 | 襲封(しゅうほう) | 慶長5年(1600年)出雲富田へ転封 |

| 横須賀城 | 渡瀬繁詮(しげあき) | 天正18年(1590年) | 新封、3万石のち加増 | 文禄4年(1595年)秀次事件に連座して改易 |

| 横須賀城 | 有馬豊氏(とようじ) | 文禄4 年(1595年)8月 | 新封、3万石 | 慶長5年(1600年)丹波福知山へ転封 |

| 久野城 | 松下之綱(ゆきつな) | 天正18年(1590年)10月 | 新封、1万600石 | 慶長3年(1598)年、没 |

| 久野城 | 松下重綱 | 慶長3年(1598年). | 襲封 | 慶長8年(1603年)常陸小張へ転封 |

| 掛川城 | 山内一豊 | 天正18年(1590年)9月 | 近江長浜より5万石のち加増 | 慶長5年(1600年)土佐浦戸へ転封 |

| 府中城 | 中村一氏 | 天正18年(1590年) | 和泉岸和田より14万5000石 | 慶長5年(1600年)、没 |

| 府中城 | 中村忠一 | 慶長5年(1600年) | 襲封 | 慶長5年(1600年)伯耆(ほうき)米子へ転封 |

図−22 山内氏の所領および代官蔵入地等図 (部分)

山内氏の所領は。当初宛て行われた5万石であり、他に豊臣氏の蔵入地を代官として預けられた一宮付近の1万石余があった。 (編さん室作成

(6)鋳物師田辺氏の位牌

西金谷の山際に残る田辺家は代々鋳物業を職とし、写真の位牌は江戸前期の雲珠(うず)型のものである。(森町森 西金谷)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日