20 森地域の検地と年貢

幕藩制下では、農民・職人・商人・漁民などさまざまな被支配身分があったが、圧倒的多数は農民であった。そのため、支配の基礎は農村におかれ、領主は検地によって各村々の土地を把握し、名請人(なうけにん)(土地の保有者・年貢負担者)を確定したのである。

幕藩(ばくはん)制成立期には、遠州でも総検地がくりかえされたが、森地域の場合も1589年(天正17年)に徳川氏の5ヵ国総検地、1597年(慶長2年)に山内氏の検地、1604年(慶長9年)に遠州総検地、1632(寛永9)年に平野部で山口氏の検地、1636年(同13年)に山間部で掛川藩松平氏の検地がそれぞれ行われている。

このうちでは、家康が征夷大将軍に任ぜられて幕府を開いた翌年に実施された遠州総検地が、やはり重要である。 森地域では現在8ヵ村分の検地帳が残されているが、いずれも伊奈忠次が総責任者となったもので、その配下の検地役人によって実施されている。山間部の亀久保村や薄場村では、貫文表示・二段記載の検地帳となっていることが注目される。

年貢の賦課方式についてみても、平野部では石高(こくだか)制に基づく米納年貢であった。山間部では、旧三倉村では永高(えいだか)制に基づく銭納年貢、旧天方村の一部では、当初鐚銭(びたせん)による銭納年貢であった。そのような違いはみられても、検地に基づく村高(石高・永高)が確定され、それを基準にして年貢や夫役(ぶやく)が徴収される体制ができあがったことでは変わりはなかった。

表−8森地域の近世初期検地帳一覧表

| 年月日 | 検地帳名 | 検地役人 | 所蔵者・出典 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 慶長9年8月6日 | 遠州周智郡草谷村御検地帳 | 井手伝右衛門、富田十助、加藤小助、筆神谷喜兵衛 | 草ヶ谷 |

| 2 | 慶長9年8月6日 | 遠州山野之庄天方郷御検地城下水帳写 | 都筑権太夫、佐野孫兵衛、伊奈吉平、筆大塚孫右衛門 | 旧幸田家文書 |

| 3 | 慶長9年8月6日 | 遠州山名之庄下天方御縄打水帳覚 | 袴田七右衛門、大橋加兵衛、小山半兵衛、志村彦兵衛 | 谷中 |

| 4 | 慶長9年8月8日 | 遠州山野之庄天方郷大鳥居村御検地水帳 | 都筑権太夫、佐野孫兵衛、伊奈吉平、筆大塚孫右衛門 | 小沢家文書、『森町史』資料編三 |

| 5 | 慶長9年8月8日 | 天方之内山方うすは村 | 薄場 | |

| 6 | 慶長9年8月16日 | 遠州天方郷之内山方地詰御帳 | 都筑権太夫、佐野孫兵衛、伊奈吉平、筆大塚孫右衛門 | 友田家文書、『森町史』資料編三 |

| 7 | 慶長9年8月17日 | (遠州周智郡亀久保村御縄打水帳) | 都筑権太夫、佐野孫兵衛、伊奈吉平、筆大塚孫右衛門 | 亀久保 |

| 8 | 慶長9年8月 慶長9年8月15日 |

遠州周智郡一宮宮代村御縄打水帳 遠州周智郡谷川村水帳 | 浅羽次郎左衛門、宮山佐助、石川弥次右衛門、筆伊藤拾内(石原勘右衛門尉)3組15名略〈慶長検地ではない〉 | 一宮 |

| 9 | 寛永9年9月11日〜9月15日 | 遠州周智郡草ヶ谷村縄打帳 4冊 | 隅田九左衛門、野村善兵衛、田中長左衛門、坂本次左衛門、 中根次郎左衛門、岡本長右衛門 | 草ヶ谷 |

| 10 | 寛永9年10月28日 | 遠州豊田郡牛飼村縄打帳 2冊 | 野村善兵衛、隅田九左衛門、田中長左衛門、坂本次左衛門、中根次郎左衛門、岡本長右衛門 | 牛飼 |

| 11 | 寛永9年11月11日 | 遠州周智郡宮代村縄打帳2冊 | 野村善兵衛、隅田九左衛門、田中長左衛門、坂本次左衛門、中根次郎左衛門、岡本長右衛門 | 一宮 |

| 12 | (寛永9年) | 遠州周智郡検地(中田村、文政8年写) | 岡本長右衛門、坂本次左衛門、隅田九左衛門、野村善兵衛、田中長左衛門、中根次郎左衛門、 | 中川 |

| 13 | 寛永3年11月5日 | 遠州天方之内山薄場村 | 堀杢左衛門、佐伯又兵衛、高塚五左衛門、久保松六右衛門 | 薄場 |

| 14 | 寛永3年11月5日 | 〈寛永13年〉検地帳亀久保村 | 堀[ ]、佐伯又兵衛、高塚五左衛門、 | 亀久保 |

| 15 | 寛永13年 | 西俣村 | [ ] | 西俣 |

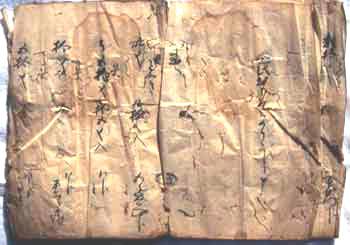

(1)亀久保村検地帳

1604年(慶長9年)の遠州総検地の際のものであるが、平野部の一般的な検地帳とは違って。貫文表示の二段記載になっているのが特徴である。(森町亀久保 個人所蔵)

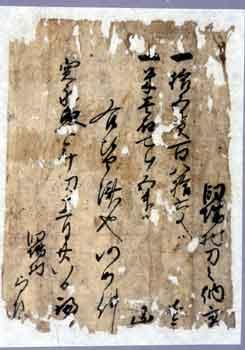

(2)薄場村年貢銭皆済状

山間部に位置する薄場村の年貢は、鐚銭となっており、寛永年間には15貫186文であった。(森町薄場 個人所蔵)

(3)収穫の図

ムシロの上で女たちは千羽こきでモミを脱穀している。ハゼには刈り取った稲束が干され、当時のようすがしのばれる。 (個人所蔵)

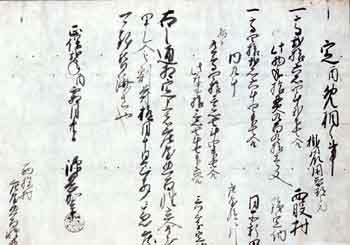

(4)西俣村年貢割付状

田畑・屋敷に対する年貢は銭納となっており、またこの段階では新田部分は別に記載されている。 (森町西俣)

(5)西俣村風景

山間に開けた少しの田も、今は畑や住宅地になったところが多い。 左上の杜は天王社、その右奥は薬師堂である。 (森町西俣)

(6) 田面 (とおもん)

森町南部の太田川沖積地は、一面の水田で幕末期には5300石余の収穫高を有する穀倉地であった。 写真は、円田用水から飯田方面をみたところである。

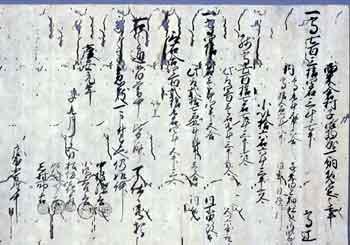

(7)粟倉村免定

山口氏代官から出されたもので、南部地域に残る免定としては最も古いものである。 (森町円田)

このページに関する

お問い合わせ先Inquiry

社会教育課 文化振興係

〒437-0215

静岡県周智郡森町森92-1

電話番号:0538-85-1114

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月05日